慶應義塾大学蹴球部のホームページ。スタッフの欄には、正装ではなく黒黄ジャージを着た学生がいる。「年に一度しか撮影がないので…」。主務の井植魁利は、苦笑いで答える。

120年の歴史を持つ蹴球部には、主務と学生コーチ2人を「投票」で選ぶ伝統がある。選ばれた3人は、プレーを辞めて役職に専念。つまり、選手生命にはピリオドを打つことになる。井植は、そうして選ばれた1人だった。入り混じる葛藤と、自らに下した決断。彼をはじめとした、裏方に徹するスタッフの想いに迫ります。

慶應・下田グラウンドへの入り口の脇には、日本ラグビー蹴球発祥記念碑がある。そこに一礼して、井植はグラウンドに入った。

兵庫の甲南中学でラグビーと出会った。それまではサッカーやテニスなど、いろんな競技をしてきたが、3年以上続いたことはなかった。「中途半端な自分を変えたい」楕円球の世界に飛び込んだ。一つ上の代には、天理大で主将を務めた松岡大和(現NTTドコモレッドハリケーンズ)がいた。

幼い頃から、慶應には漠然とした憧れがあった。叔父が蹴球部の選手だったことから、黒黄ジャージにも親しみがあった。高校には付属の大学があったが、「慶應に行きたい」。部活の傍、勉強と準備を重ね、念願の合格を手にする。そして、蹴球部に入部した。

まず井植を待っていたのは、過酷なウエイトトレーニングだった。強豪校出身の同期に圧倒され、なんとか食らいつく毎日。心が折れそうになったが、黒黄ジャージを着て試合に出たい。みんなとラグビーがしたい。その想いが消えることはなかった。チーム分けを表すホワイトボード。当初は右端にあった自分の名前が、だんだん左の「A」に近づいていく。そして、2年生の春にセブンズのメンバー入りを果たし、6月の京都大学との定期戦では初めて黒黄ジャージに袖を通した。

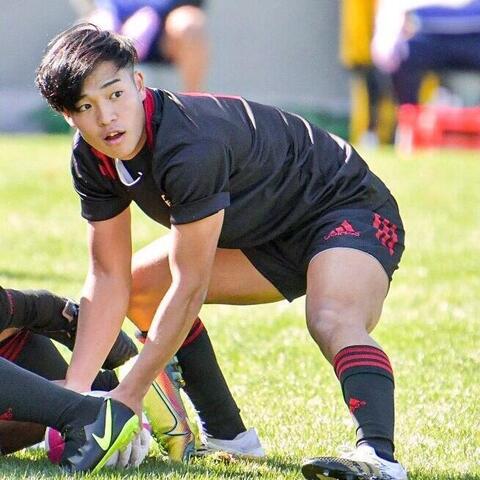

(選手時代の井植。主にWTBでプレーし、定期戦ではプレースキックも務めた)

投票用紙に書いたのは...

そんな矢先、井植は膝を負傷する。治療をしても、痛みが消えない。耐えながら練習して、怪我して、復帰して、また怪我を繰り返す。いつしか、痛み止めの注射を打ちながらプレーするようになった。当然、パフォーマンスも落ちてくる。そんなとき、主務と学生コーチを決める話し合いの時期になった。

井植を主務に推す声は、当初から多かった。真面目で責任感の強い性格を、同期は買っていた。それを井植自身もわかっていた。

「同期の中でも真面目な方だと思っていたので、話し合いの時には自分の名前が上がるのかなと思っていました。でも、それ以上に、怪我を抱えた中での話し合いだったので、自分がどうやってチームに貢献するのがいいか考えていた背景もあります」。

そして、投票の日。井植が用紙に書いたのは、自分の名前だった。

「中途半端な決断ができないっていうのもあったので、自分自身がマネージャーに向いているのかなと思っているのに、他の人に票を入れることはできませんでした。」。

主務を志望して入部したわけではない。選手を諦めたわけでもない。けれど、自分がチームにどう貢献するか、考え抜いた末の決断だった。そうして、3年生になった井植は、部の運営を司ることになった。

「彼は心臓です」

生活は一変した。朝起きると、まずはパソコンに向かい、メールをチェックする。ストレッチ、テーピングを巻いてグラウンドに出ていた頃とは真逆の生活。選手生活へのピリオドを、身をもって感じたという。そんな井植を、栗原監督はこう評価する。

「彼は心臓です。風邪を引かれただけでチームは混乱します。たった1日でもいなくなったら、みんなが困ります」。

井植はオフグラウンドにおけるすべてを統括する。調整や渉外はもちろん、時にはロッカールームに入って、留学生の通訳まで務める。その一方で、スタッフの拘束時間を減らすように工夫するなど、周囲への配慮も忘れない。主将の原田衛(4年・桐蔭学園)も、こう明かす。

「チームには、僕に(ものを)言える人が少ない。けれど、井植はチームの流れをみて、指摘してくれる。正しい方向に修正して、チームを引き締めてくれます」。

井植自身は至って謙虚に話すが、周囲に話を聞くほど、信頼の厚さが伝わってくる。同じくスタッフを務める伊東杏菜(3年・慶應女子)は「いつも冷静沈着です。下の学年まで配慮できていて、全体が見えているなと思います」と語る。せわしない毎日で、スタッフの拘束時間まで気を配るのは、全体が見えているからこそ気が付くのだろう。

「お前にしか任せられない」

ただ、投票用紙に自分の名前を書いた井植のように、誰もが心の準備ができていたわけではない。学生コーチを務める松村壇(4年・國學院久我山)も、投票で選ばれた1人だ。

「一生懸命、練習していたのに、なんで選手を辞めなければならないのかっていう想いは正直ありました。家族に申し訳ないという気持ちもありました」。

松村は高校生の頃から、親元を離れて寮生活を送ってきた。だからこそ、試合に出ることを恩返しに、ここまでやってきた。それが叶わなくなるかもしれない。受け入れるまでには、1ヶ月ほど時間を要した。覚悟が決まったのは、家族の存在だった。

「家族が『どんな形であれ、一生懸命に頑張れ』と応援してくれました。任されたことを全うすることが自分の役割だと考えました。『お前にしか任せられない』と言ってくれた同期のためにも、全うしようと思いました」。

松村は全体練習が終わった後も、個人練習に励む選手に付き合い、グラウンドを最後に出ていた。自分が学生コーチに転向したからこそ、プレーを続ける選手にはベストを尽くしてほしい、そんな想いの表れに見えた。

黒黄ジャージの輝き

取材が終盤に差し掛かった頃、グラウンドの柵越しに、1人の男の子が練習を見ていた。中学生くらいだろうか。話を聞くと、静岡から練習を見に来たのだという。将来は慶應に行きたいの?と聞くと、嬉々として答えてくれた。

「早慶戦を見てから、慶應に憧れているんです。僕はフォワードをやってて、慶應の低いタックルが好きで、あのフランカーの人...山本凱選手!山本選手みたいになりたくて、慶應に入りたいです」。

世代を問わず、多くの人を魅了する黒黄ジャージの輝き。それは、グラウンドに立つ選手だけが生み出しているのではない。裏方に徹する存在があって、力強く輝く。三者三様。でも、一心同体。彼らの最後の一年は、もう始まっている。

(左から井植、斎藤、松村。斎藤は「髪型大丈夫ですか?」と言いながら、ちゃっかり真ん中を陣取るお茶目ぶり。彼もまた、投票によって学生コーチを務めている1人)

撮影:田口恭子

文:中矢健太