1995年1月17日午前5時46分、兵庫県の淡路島を震源とする大地震で、6434人が犠牲となりました(災害関連死含む)。兵庫県西宮市の住宅街では地震の影響で発生した「地すべり」で、母と祖母を亡くした医師がいました。医師は「一生分泣いた」というほど辛い夜を過ごした後、遺体安置所にいた2人を自ら検視、その後、傷んだ母の顔を縫い合わせました。あの時の悲しみは今も癒えることはありませんが、今も医師として目の前の命と向き合い続けています。 医師は亡き母親らに対し「本当に勉強になった。だから感謝しかない」 などと話します。

地すべり被害で13戸が倒壊 祈るような思いで実家へ

兵庫県西宮市内の北部を通る「仁川」の上流に位置する仁川百合野町(にがわゆりのちょう)。甲山のそばにある閑静な住宅街ですが、当時この住宅街の斜面が約100mにわたり崩落し大規模な「地すべり」が発生しました。この「地すべり」で仁川百合野町をはじめ隣接する仁川町に建っていた13軒の住宅や建物が土砂に埋まり、住人など34人が死亡しました。

母と祖母を亡くした医師

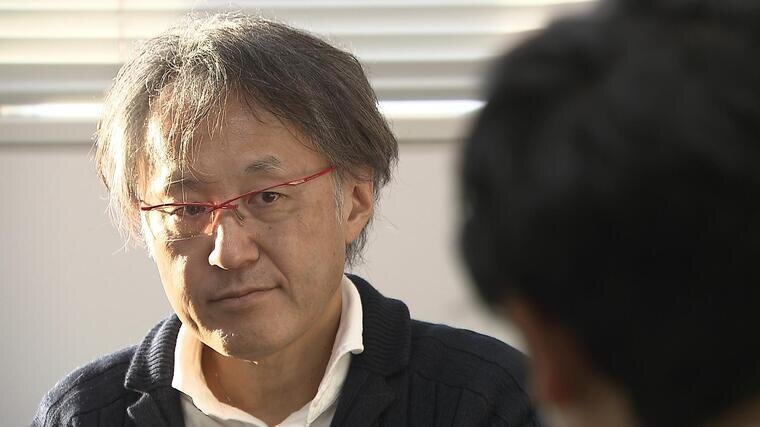

この地すべりで大切な家族を亡くした遺族もいます。中村順一さん(59)。中村さんは当時29歳で大阪市内の医療機関で医師として働いていました。地震発生時は大阪市内の自宅にいましたが、仁川町の実家と連絡が取れず、祈るような思いで戻ったといいます。

(中村順一さん)「大阪市内は本当に普通に、信号が止まっているとかそういうのも無く、普通に病院にもいけたので。病院に着いたのが8時台だと思うが、世の中でえらいこと起こっていると認識せずに病院に行きました」

『命にかかわることはないだろう』そう思っていた中村さんでしたが、実家へ近づくにつれて、被害の大きさを感じ始めたといいます。

「10年近く実家に帰ったり、意識してるそこの景色ってあるんですけど。その景色が無くなっていて、その時に初めてびっくりした。大変なことが起こってるのかなと」

土砂に飲まれた実家…中に母と祖母が「ただ立ち尽くしていた」

3時間かけてようやくたどり着いた実家の様子は変わり果てていたと振り返ります。

(中村順一さん)「あるべきところに何もないみたいな。土でできた山しかないみたいな。その量もすごかった」

2階建てだった中村さんの実家は土砂に埋もれ全壊しました。当時、建物には母親の洋子さんと祖母のアイ子さんがいましたが、順一さんは目の前の光景に呆然としてしまったといいます。

(中村順一さん)「ただひたすら悲嘆にくれて、その場で立ち尽くしていただけでした。恥ずかしい限りです。何もできなかったです」

消防隊の救助活動など記録された写真が初公開

中村さんが見た実家周辺の変わり果てた姿を記録した重要なネガフィルムが西宮市消防局に残されています。今回、30年の時を経て初めて公開されました。その数は写真にして1363枚。市内での悲惨な状況が見て取れます。

当時の広報担当の手記には、カメラを持って被災地を回る葛藤が描かれていました。

(隊員の手記より)

「病院は野戦病院のようで胸が詰まり結局シャッターを一度も押せなかった」

「『なぜ写すんよ、主人が埋もれてんのに…』と救出現場で被災者の奥さんに泣きつかれもした」

1月14日、当時、消防隊員として救助活動に当たった職員らが、後輩隊員に経験を語り継ぐ研修が行われました。隊員らは多くの助けを求められ、対応が出来なかった苦しさ・くやしさなどを感じたと振り返ります。

「震災が起これば何があるかわからない。何が起こるか分からない。そして発災時は我々も被災者となる。その中でも一致団結し、一人でも命を救う」

こうした教訓を次世代に引き継ぐため、これからも記録と、情報を発信することが大切だと語ります。

「知らない、分からない、教わっていません。こういったことは通用しないということを各々覚悟し、1人でも戦う覚悟が必要となってくる」

「もう一生分ぐらい泣いた」母と祖母の遺体の横で寄り添う

地震発生翌日の夜、懸命な捜索で洋子さんとアイ子さんは倒壊した家屋の中から遺体でみつかりました。順一さんは妹と遺体が安置されている体育館へ向かいました。順一さんは、その日の夜、洋子さん、アイ子さんの傍で寄り添いながら一緒に過ごしました。

(順一さん)「お婆さん(アイ子さんは)は優しい人でした。やさしさを固めたらあんなおばあちゃんになるのかなと。母はごくごく普通のいわゆる、大阪のおばちゃん」「不出来な息子で、もう一生分くらい泣いてましたね」

順一さんは当時、圧力で潰れるほどの悲しみに暮れたといいます。

一夜明け、2人を早く落ち着かせてあげたいと思った順一さん。しかし、当時は医師が不足していて、検視ができない状態でした。そんな中、医師であった順一さんが自ら検視を買って出ました。

(順一さん)「遺体を次どこかへ移動するとなっても、検視しないとそこから動かせないと、警察の方から言われたので。最初で最後の医療行為じゃないけど、親孝行でもなんでもない、僕が母親とかおばあちゃんにしてあげた医療行為の最初で最後がそれなので」

息子は母の顔の傷を『針と糸で縫った』

その後、2人は葬儀社で安置されていましたが、洋子さんの状態を見た順一さんは、あまりにもかわいそうだと顔の傷を針と糸で縫ったと言います。

(順一さん)「おかあちゃんかわいそうやなと。きれいに出来るならしてあげようという感じ。お隣に安置されている方のご家族が、母親の顔を見て『うわあ』とおっしゃったのがあまりにかわいそうすぎて」

近くには布を縫うための針しかありませんでしたが、それを借りて傷を縫いました。「何とかしたい」の一心だったといいます。

医者として「目の前の患者にはいててよかったと言ってもらいたい」

順一さんは現在も医者として働き続けています。大切な家族を亡くした悲しみが今も癒えることはありませんが、震災の経験を通じて、『1日1日、今の一瞬を大切に生きていくこと』の大切さを改めて教えてくれたと話します。

(順一さん)「自分の母とばあちゃんを亡くして、本当に人の命の大切さを嫌になるくらい心の中にくさびみたいなのががっつり打ち込まれた。将来のこと、なんぼ夢見ようが何しようが、大切なのは日々の積み重ね、毎日一瞬一瞬を集中してやらなければならないことをきちんとやる。生きなあかんなというのを、この経験で、本当に勉強になった。だから感謝しかないです」

阪神・淡路大震災から30年。今も順一さんは、母親の洋子さんや祖母のアイ子さんから最後に教わった「日々の大切さ」を胸に、1人の医者として目の前の命と向き合い続けています。

「生かされているうちは、自分の母親とかおばあちゃんには親孝行できなかったけど、自分の目の前に来てくれる患者さんに関しては、自分の母や婆さんに出来なかったことをできるように、僕がいててよかったなと言っていただけるような治療であったり医療であったりが出来たらいいなと」