今後30年以内の発生確率が「80%程度」とされている南海トラフ巨大地震の被害想定が13年ぶりに見直され、3月31日に公開されました。最悪の死者想定は全国で29万8000人。前回想定から死者数が減った理由は、今後もさらに対策を進めるべきことと同じでした。

死者想定は前回から3万4000人減 しかし東日本大震災の18倍

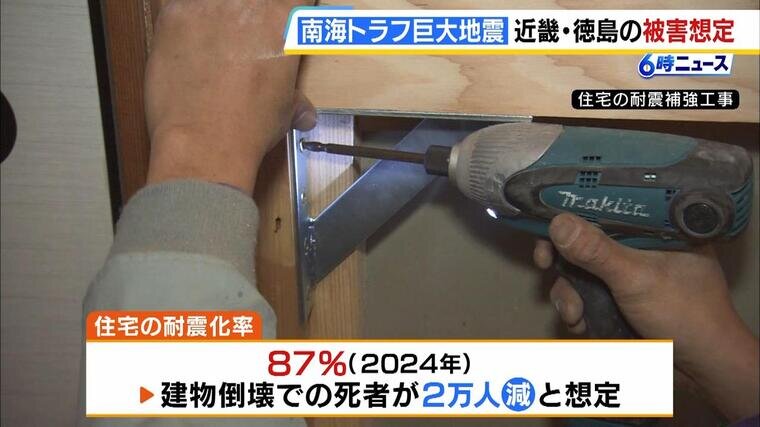

今回の報告書によりますと、南海トラフ地震の死者は、最悪の場合、全国で約29万8000人と想定されました。前回から3万4000人減っていて、主な理由は「建物倒壊での死者」が2万人減ったことです。住宅の耐震化率が全国平均で87%と、2008年の79%から上がったことが背景にあります。

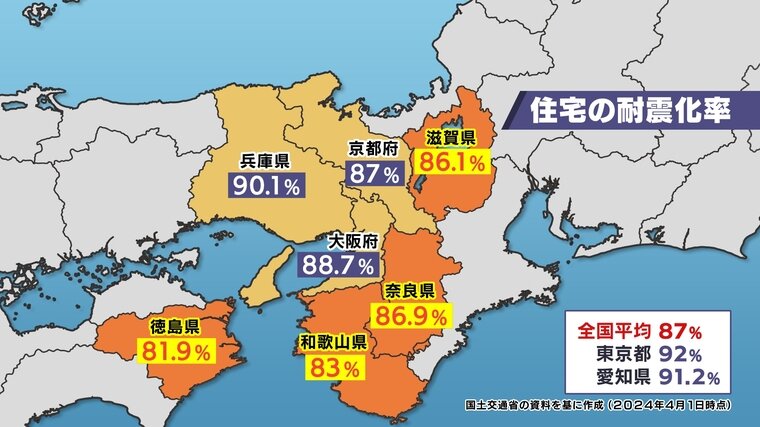

耐震化率は地域差が大きい 大都市が数字を引き上げている現実

しかし、被害想定などを検討してきた政府のワーキンググループ(作業部会)の主査で名古屋大学の福和伸夫名誉教授は、南海トラフ地震で被害が大きいと想定される地域の耐震化率の低さを指摘します。

福和氏は、「耐震化率が90%に近いのは、三大都市(東京・大阪・名古屋)に引きずられている(周辺の)大都市ばかり」だといいます。

近畿・徳島の耐震化率は、全国平均の87%を大阪府(88.7%)や兵庫県(90.1%)では上回っていて、東京都(92%)や愛知県(91.2)も全国平均を上回っています。和歌山や徳島など南海トラフ地震の被害が大きいとされる地域では平均を下回っているのです。

さらに、耐震化率は県内でも都市部と農村部での市町村で差があります。「耐震化されていない建物では、地震の揺れで崩れ命を落とすおそれがある」という点をクリアすることが最も重要な地震対策です。

福和氏は「耐震化を進めれば被害は圧倒的に減る」といいます。地震後すぐに津波から避難するには、自分自身がケガをしないことが必須条件です。住宅が崩れケガをしてしまったら、津波から逃げること自体ができなくなってしまうのです。

あなたの自宅は「1981年以前」ですか、それ以降の建物ですか?

耐震性が不十分な建物は、建築基準法の耐震基準が強化される前の「旧耐震基準」で建てられていて、1981(昭和56)年とされています。それ以前に建築された建物は、耐震性が不十分である可能性が高いということです。国は、耐震診断を行い、耐震性が不十分だった場合は、耐震改修や建替えを検討するよう呼びかけています。

南海トラフ地震が起きた「後」にできるのは、火災を最小限に抑えることや津波からの避難です。一方、耐震化工事や防災用品の備蓄などは、地震が起きる「前」、つまり今できることなのです。

◆取材・文 福本晋悟

MBS報道情報局 災害・気象担当デスク。東日本大震災や西日本豪雨、能登半島地震などの被災地を取材。「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」特別研究調査員。