36人が犠牲になった京都アニメーションの放火殺人事件で、殺人などの罪で起訴された青葉真司被告(45)の初公判が9月5日に始まりました。刑事弁護に詳しい川崎拓也弁護士が裁判のポイントを詳しく解説しました。▼最大の争点となる刑事責任能力の有無・程度による違いと精神鑑定の方法、「心神喪失者の行為は罰しない」などと定める刑法39条を説明したうえで、川崎弁護士は「36人の命がなくなったことに何も思わない法律家も裁判員もいない」とし、「裁判員は非常に厳しい判断を迫られる」と話しました。(2023年9月5日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

川崎拓也弁護士:ダンス営業が風営法違反に問われた「クラブNOON裁判」など7件の事件で無罪判決 刑事事件のほか企業法務も手掛ける

3回の冒頭陳述の意図は?143日間の長期審議

――初公判が行われました。冒頭陳述が行われ、動機・経緯などについて話がありました。そしてこの後、10月には2回目の冒頭陳述でこちらは責任能力について、そして11月下旬に3回目の冒頭陳述でこちらは量刑についてということです。合計で3回の冒頭陳述が行われるという、この形はどういうふうに見たらよろしいでしょうか?

川崎拓也弁護士:冒頭陳述というのは通常は証拠調べのスタート地点で、1回だけするというのが一般的ではあります。ただ、やはりこうして審理期間が長いと、証人が出てくるのがかなり先になってしまう。そうするとそのポイントも最初に聞いただけではやっぱりわからなくなっちゃうので、重要なポイント3点に絞って、それぞれで冒頭陳述をして、争点を明確にし、証人のどこをしっかり聞けばいいのかっていうことを明らかにするために、あえて3回に分けているんだと思います。

――判決は来年の1月25日、予備日を含めて32回143日間の長期審理ということで、これはやはり異例の長さということが言えるんでしょうか?

川崎拓也弁護士:そうですね、一般的な裁判員裁判の期間と比べると相当長いですけれども、今回やはり被害者の方がたくさんいらっしゃる、お一人お一人に人生がある、そういったことも法廷で明らかにしていく。さらには判決が極刑も予想されるようなところもありますので、そこはやはり慎重に、一つ一つ丁寧に審議をしていくという意味では、これぐらいかかってもやむを得ない、逆にこの手の事件であれば、これぐらいが一般的なのかなというふうにも思います。

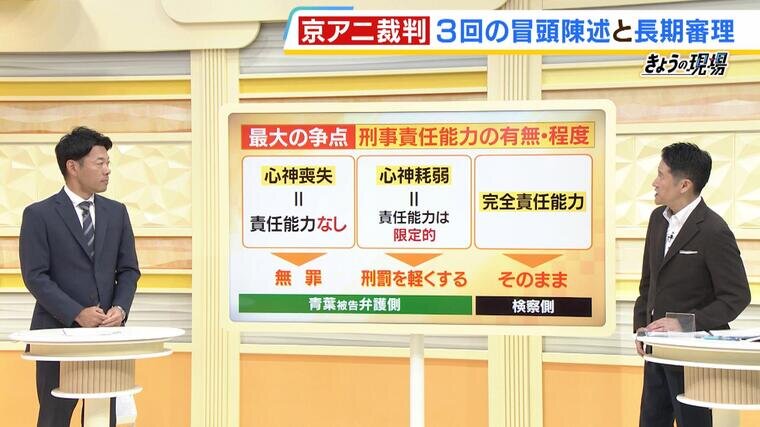

最大の争点『刑事責任能力』を判断する流れ

――最大の争点が刑事責任能力の有無、そしてその程度というところです。もし青葉被告が当時、『心神喪失』状態だと判断されれば、責任能力がないと見られて無罪ということも可能性としてはある。そして『心神耗弱』状態だった場合は、責任能力は限定的として刑罰を軽くする減軽するということです。弁護側はこの2つの可能性について指摘をしているというところです。そして一方で『完全責任能力』がある場合はそのままの状態で、ということで検察側が訴えています。この3つの可能性があります。精神鑑定を行って青葉被告がどうだったのかというのを見ていくわけです。

――ここまで青葉被告に対して精神鑑定が2回実施されました。1回目は起訴前に検察が行ったもので、こちらは刑事責任を問えると判断しました。そして2回目は起訴後に弁護側の請求で裁判所が行ったものです。『精神鑑定が2回行われたというのが非常に重要なポイント』です。この精神鑑定はどういったことをするんでしょうか。

川崎拓也弁護士:精神鑑定ってのは基本的に被告人と精神科医が事件当時の状況について調べていくということになります。なので主な内容というのは基本的には、面談をして当時の状況あるいは前後の状況というのを確認していくということが大きな柱になります。他方でそれだけではやはり当時の状況わかりませんので、通院歴はどうだったのか、服薬状況はどうだったのか、そのときにちゃんと薬飲めていたのか、あるいは家族はどういうふうに見ていたのか、周囲とトラブルがなかったのか。ときにはMRI・CTを撮って客観的な異常がなかったのかというのも調べますし、心理検査のようなものをしてどんなパーソナリティなのか性格なのかというのを調べます。これを総合的に精神科医の先生が判断をされて一定のご意見を述べられる。そのご意見は単に責任能力が有る無いという意見ではなくて、どんな病気があって、その病気が今回の犯行にどんな影響を与えたのか、どれぐらい強く与えたのか、こういったところが精神科医の領域になってきます。これを踏まえて法律家の領域として責任能力は有ったのか無かったのか限定的だったのかというのが決まっていく流れになります。最近のトレンドなんですけれども、責任能力の有り無しというのは法的結論であって、精神科医の先生はそこまでの結論は述べない、あえて述べない、というようなことが一般的です今は。責任能力の有無っていうのはまさに法的判断だというのを最高裁は示しています。精神科医の方が述べられるのは、本来どういう病気があったのか、それによって骨折をしたとか、どこまで手が動くのか、とかは言えるんですけれども、その評価として殺意があったのかとかそういうことまでは言えません。それと同じで、精神科医の領域のところまでは、おっしゃられて、さらにそれをどう評価すれば法的な結論に至るのか、そこは弁護人、検察官、それを受け止めた裁判官・裁判員が判断するという枠組みです。

「犯罪を犯すときに普通の状態の人はいない」…責任能力の考え方とは?

川崎拓也弁護士:やはり精神疾患があったのかどうかが一つのポイント。犯罪を犯すときに冷静沈着いわゆる普通の状態という人はいないのでそれは皆さん一緒。しかし責任能力に問題があるときというのはやはり精神疾患、例えば統合失調症であるとか、うつであるとか病名が付く疾患があって、それがどんな影響を与えたのかっていうところで責任能力の問題になるということになります。

――青葉被告の場合ですと、自身が大やけどを負ってしばらく治療に専念しなければならなかった。犯行から時間が経って精神鑑定を受けましたよね。時間が経っていても、当時の青葉被告の精神状態というのは正しくわかるものなんですか?

川崎拓也弁護士:そこは一つのポイントになる事件もあります。今回の事件がそうかどうかっていうのはちょっと中身を見てみないとわからないんですけども。精神鑑定というのはやはり一定、犯罪から時間経ってやることも多いので、少々時間が経っているから全て信用できないってことにはならない。そのときの状況を、例えばご家族、あるいはカルテ、いろんな状況から考えていくので、長く離れたから正しくできないということではないんですが、他方でやはり長く離れたことによって記憶が変わったり、減退したり、いろんなことがあるので、そこがポイントになってくるのかどうか、そこはもう鑑定医の先生のご意見次第かなと思います。

――検察側の精神鑑定と、弁護側が請求して裁判所が精神鑑定を行っているんですけれど、これはどういう違いなんでしょうか?

川崎拓也弁護士:これは裁判員裁判では一般的な手続きにはなるんですけれども、検察官というのは捜査の一環として起訴できるかどうかのために自ら鑑定医にお願いをする。ところが弁護側は、私的に鑑定をやろうと思えばできるんですけども、お医者さんがプライベートに会いに行ったとしても面会時間も制限されていますし、自由にMRI・CTが撮れるかというとやはりそうではない。ということになると、裁判所に鑑定の申し立てをして、裁判所に採用してもらい、裁判所が特定の精神科医の方を選んで鑑定命令を出す、これが一般的な流れです。

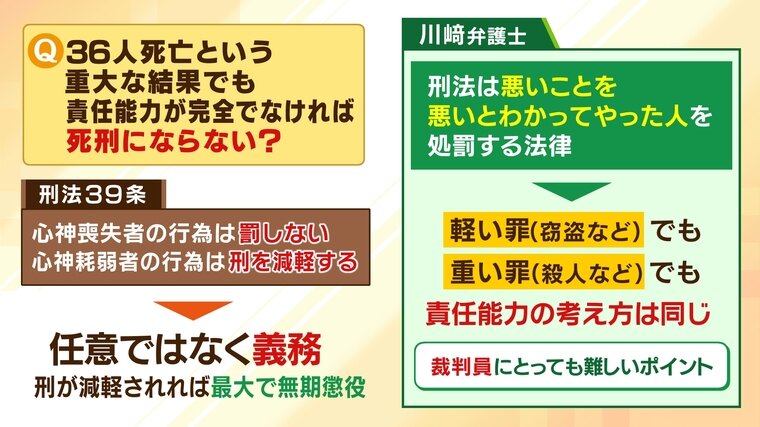

重大な結果でも責任能力が完全でなければ刑は減軽される

――量刑について教えていただきたいんですが、今回の場合、36人の方が亡くなっていますが、重大な結果でも責任能力が完全でなければ死刑にならないことは果たしてあるのか。刑法39条には「心神喪失者の行為は罰しない」そして「心神耗弱者の行為は刑を減軽する」というこの2つは任意ではなくて義務。刑が減軽されれば最大で無期懲役ということになる。これは裁判官・裁判所が考えることじゃなくて義務的に判断しなければならないということ?

川崎拓也弁護士:そういうことです。心神喪失、責任能力がないと判断した以上は、いかに被害が仮に大きかったとしても、そこで無罪を出さないというわけにはいかない。これはもう法律が定めていること。同じく、限定責任能力であれば、それは必ず刑を減軽しますよと。法律の中には刑を減軽することも“できる”っていう条文のものもあるんですけども、この場合は“する”となっていますので、減刑を必ずしないといけない。さらに減刑の仕方も法律で決まっていて、死刑の場合は無期懲役あるいは長期拘束する刑ということになるので、これはもう心神耗弱という判断をした以上、必ず死刑にはならないというのは、これはもう法律で決まっていることということになります。

川崎拓也弁護士:もちろん、いろんな意見を持つ方が弁護士にも裁判官にもいらっしゃいます。どうして刑法39条が定められているのか。世界的に見てもほとんどの国でこういう条文があるんですね。ではなんでかっていうことを考えたときに、やはり刑法犯罪、刑罰っていうものは、悪いことを悪いと認識して、それにもかかわらずやったんだ、っていうことを処罰する、これが基本的な考え方になるわけですね。そうすると、悪いことを悪いと認識できない人、あるいは悪いとわかっていても自分の体がコントロールできずにそれを乗り越えてしまった方、その方に処罰をする根拠っていうのはあるんだろうか、というのが基本的な法律の考え方になってくる。もちろんそれを違う法律にするっていう態度決定もできることはできるんですけども、基本は「悪いことを悪いとわかっている、善悪の判断がつく」、そして自分の行動を病気でそれが行動をコントロールできないということではなくて、きちんとコントロールできるということが前提で、処罰が与えられるということになるので、なかなかこの39条については法律家としては、基本的にそれは犯罪、刑罰論からするとそういうことになるよね、という理解が多いのかなというふうに思います。

川崎拓也弁護士:責任能力の判断で無罪になった、あるいは心神耗弱になって刑が短くなった方の場合は、医療観察法という別の法律で強制的に入院、そして治療を受けるということになります。ただ他方で、この世の中にはいろんな疾患を抱えている方がいらっしゃって、その方々に適切な治療が行き渡って、そしてこういうことにならないのが一番いいことではあるので、そこを我々ももちろん考えていかないといけないですし、この判断が仮に出たとしても、それで明日から街を歩くことになるかというとそれはそうではなくて、適切な治療を与えるということが法のスタンス。

「36人の命がなくなったことに何も思わない法律家も裁判員もいない」

――もう一つのポイントは裁判員裁判というところで、裁判員にとっても非常に難しいポイントになってくるということですよね。

川崎拓也弁護士:おっしゃる通りです。いくら法律でこう決まっているといっても、やはり皆さん思われるように36人の命がなくなったということに対して何も思わない法律家もいないですし、何も思わない裁判員もいないはずです。じゃあこういう判断になったから本当にそれでいいのか。また逆の立場として、今目の前にいる被告人が死刑になればですね、いつか亡くなってしまうわけで、そこへの葛藤というのも持たれる裁判員の方もいらっしゃる。そういう意味では、この事件の裁判員の方は厳しい判断が迫られますし、慎重に議論をみんなでして考えていっていただきたいなと思います。