今年の春は“値上げの春”に。帝国データバンクの調べでは4月に値上がりする食品の数は4100品目を超え、ビール大手各社は一斉に値上げを予定しています。さらに、補助金の終了に伴い電気料金も上がりそうです。

一方、4月1日から、65歳までの希望者全員の雇用確保が義務化され、高齢者の働き方に変化も。この春、私たちの暮らしはどう変わっていくのでしょうか?

【ビール】12%もアップ!?大手メーカーが4月から一斉値上げ

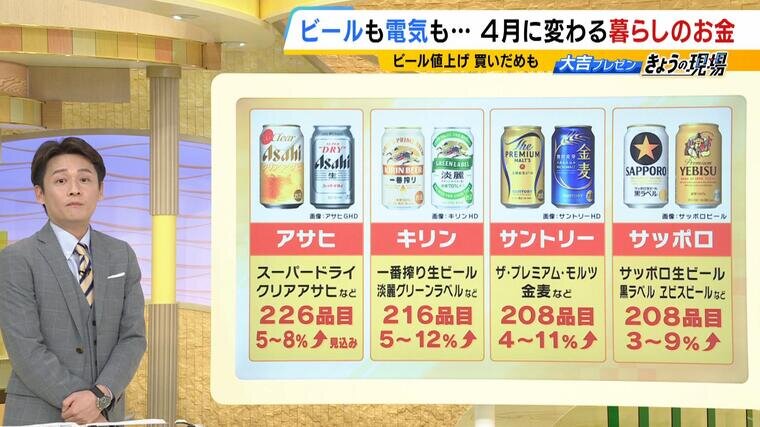

この4月からビールや発泡酒などが値上がりします。理由は、アルミ・段ボールなどを含めた原材料費や、輸送にかかる物流費の高騰。企業努力だけでは吸収しきれない状況になっているということです。大手各社の動きは次のとおり。

<値上げの品目・割合>

▼アサヒ 226品目 5~8%(見込み)

▼キリン 216品目 5~12%

▼サントリー 208品目 4~11%

▼サッポロ 208品目 3~9%

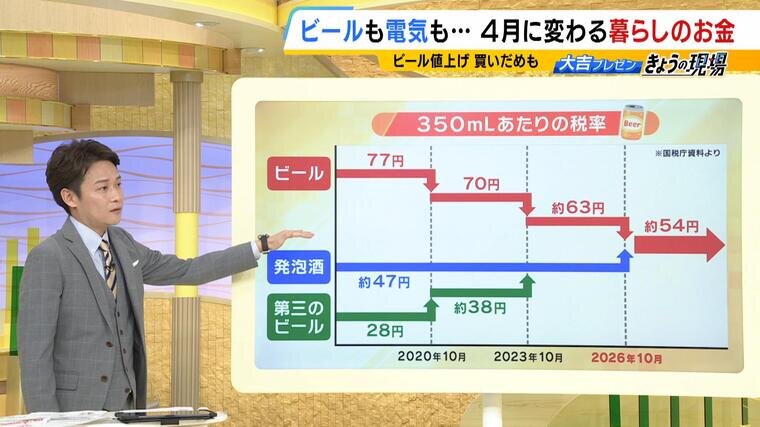

ただ、ビール党にはうれしいニュースも。来年10月に予定される「ビール減税」によって、現在約63円となっているビール350mLあたりの税率が、「約54円」に下がることになります(国税庁資料より)。一方、発泡酒・第3のビールは現在の約47円から来年10月には「約54円」となり、ビール・発泡酒・第三のビールの税率が全て「約54円」に統一される見込みです。

国税庁によりますと、ビール類の税率一本化の理由は、「類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響」していて、それが「酒税の減収につながっている」ためだということです。税率UP分を価格転嫁するか否かはメーカーが判断しますが、低税率の商品は最終価格も安くなる傾向にある→ビールより第3のビールや発泡酒を選ぶ人が多くなる→酒税の減収につながるのです。

ビールの税率が下がった2020年・2023年にはビールの価格も下がりました。キリンの広報は「減税によりビールがより手に取りやすい価格になる可能性がある」と話していて、「メーカー各社はビールの新製品など力を入れている状況」だということです。

【電気料金】465円も!?補助金縮小などが家計を直撃

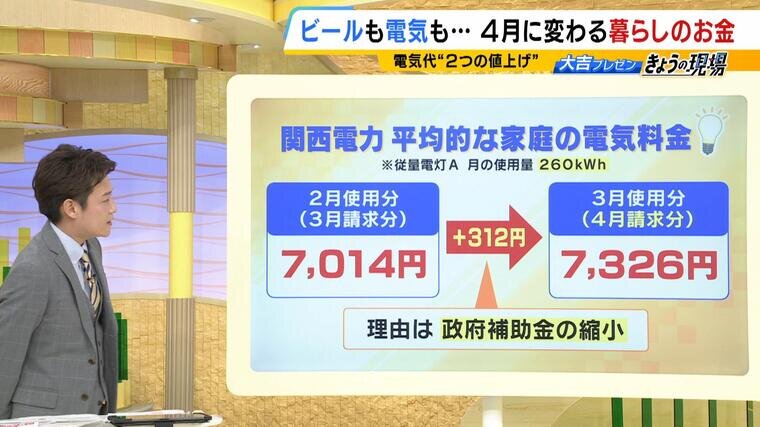

電気料金もアップする見込みです。関西電力の試算によりますと、平均的な家庭の電気料金(※従量電灯A 月の使用量:260kWh)は、7014円(2月使用分・3月請求分)から7326円(3月使用分・4月請求分)に、312円上がるということです。

その理由の1つが、政府補助金の縮小。1・2月使用分から徐々に縮小され、4月使用分(5月請求分)はゼロになり、この間650円上がる見込みです。

<政府の電気・ガス料金支援>※低圧電力の場合 関電のモデル家庭:月の使用量260kWhで計算

▼1・2月使用分(2・3月請求分):2.5円/kWhの支援

↓ 支援が1.2円/kWh減で+312円

▼3月使用分(4月請求分):1.3円/kWhの支援

↓ 支援が1.3円/kWh減で+338円

▼4月使用分(5月請求分):支援なし

電気代が上がる理由、2つ目は「再エネ賦課金」の増加です。

※再エネ賦課金:まだコストが高い再生可能エネルギーの普及のために利用者が負担する仕組み。太陽光・風力・地熱・水力・バイオマスなどで発電された電気を電力会社などが一定期間・一定価格で買い取ることを約束し、電気利用者が賦課金を負担。

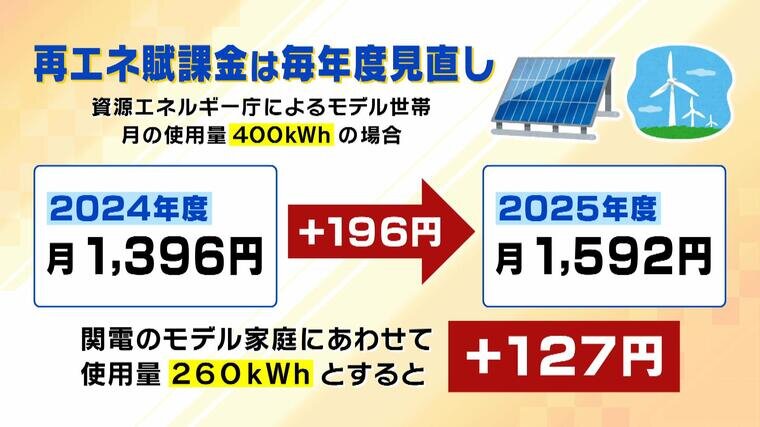

再エネ賦課金は毎年度見直しされていて、来年度は、資源エネルギー庁によるモデル世帯(月の使用量400kWh)で計算すると196円のアップ、関電のモデル家庭(月の使用量260kWh)で計算すると127円のアップになるということです。

<再エネ賦課金>※資源エネルギー庁のモデル世帯:月の使用量400kWhで計算

▼2024年度:月1396円

↓

▼2025年度:月1592円

これらを全て加味して4月使用分(5月請求分)の電気料金(関電のモデル家庭:月の使用量260kWh)を計算すると、計465円の値上がりとなる見込みです。

▼政府の補助金がなくなる影響 +338円

▼再エネ賦課金の値上がり分 +127円

⇒計465円の値上がり

4月からシニアがもっと働きやすくなる?

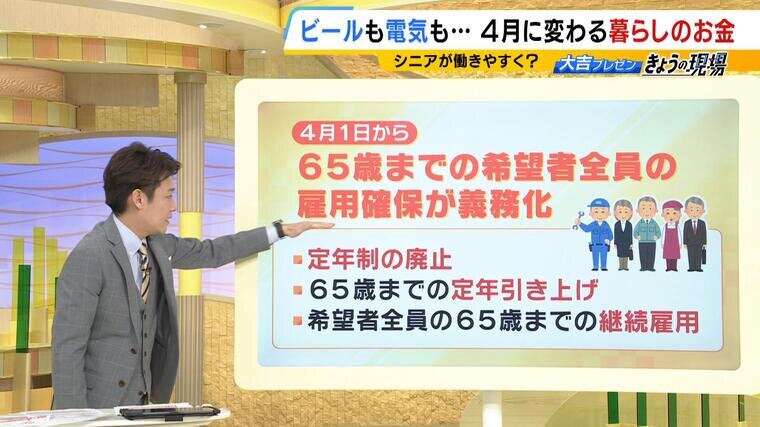

4月1日から、65歳までの希望者全員の雇用確保が義務化されます。企業は、(1)定年制の廃止、(2)65歳までの定年引き上げ、(3)希望者全員の65歳までの継続雇用、のいずれかの対応を取らなければなりません。

高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保が「義務」とされていて、2012年度までに労使協定で基準を設けていれば継続雇用の対象者を限定することができるという『経過措置』が設けられていました。これまで、2013年は61歳、2016年は62歳…といったように、継続雇用の対象年齢を徐々に引き上げていましたが、3月31日にこの『経過措置』が終了するのです。これに伴い、厚生年金の「報酬比例部分」の支給年齢ラインも65歳に上がります。

なお、厚生労働省が去年12月に公表した「高年齢者雇用に関する調査」によりますと、65歳までの雇用確保措置を実施している企業の措置内容は、『定年制の廃止』が3.9%、『定年の引き上げ』が28.7%、『継続雇用制度の導入』が67.4%でした。また、努力義務である「70歳まで働ける環境を整えている」企業は31.9%となっています。